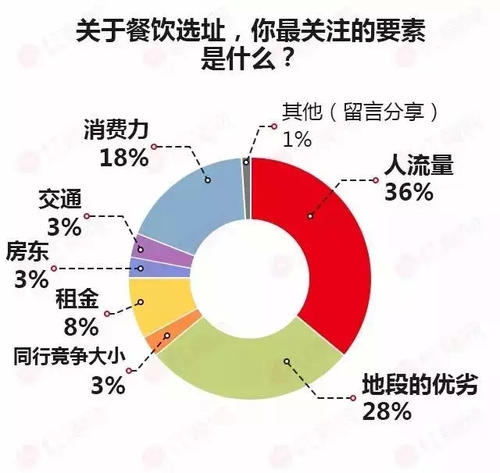

餐饮店选址大道理基本上都懂,今天要说的是从宏观商圈到具体位点分析,简单易懂的可操作的才是王道。科学合理的分析商圈和位点,不靠感觉来选址,因为感觉很可能是错觉,经验很可能是个“坑”;

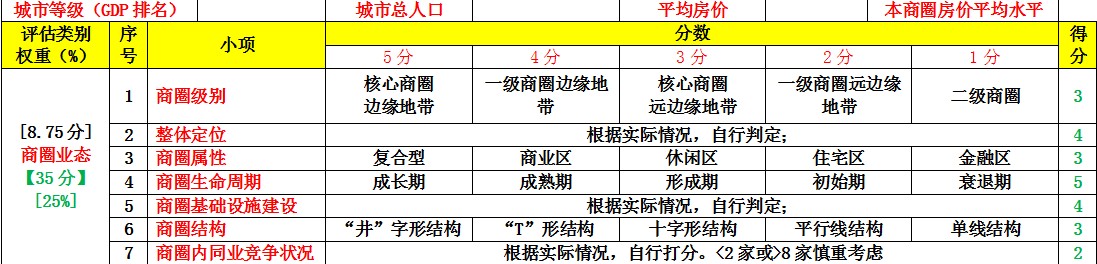

选址实操步骤:明确品牌定位-适合商圈-街道(主街、内街)-位点(房租性价比);达成效果:在适合的商圈找到高性价比的店址,通过系统化客容量、客流量和竞对店铺的汇总评估,预估出店铺的日营业额和房租合理范围;

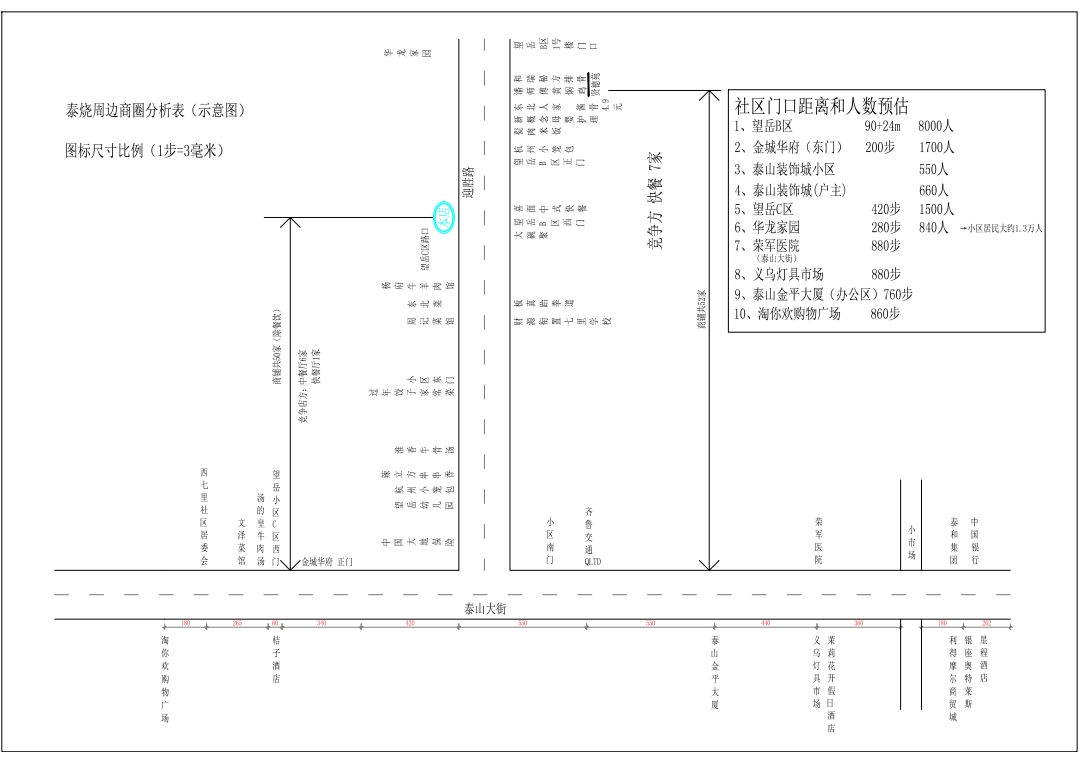

首先确定商圈是适合的,通俗点讲,就是本商圈存在足量的有需求的顾客,举了例子:味千拉面定位中高档的拉面相关的多品类快餐,有需求的有消费能力的顾客不可能在房价低廉的社区。大家看到了吗?这里是两个方面的匹配:定位和商圈类型,定位保证是消费能力对等,也就是能消费得起,商圈类型保证的是有更高比例的客群。味千拉面匹配的客群定位是中高档消费,商圈类型有社区、CBD、大中专院校、商超(包括城市综合体)、医院、广场和公交枢纽等。综合分析下来,哪种商圈类型更合适的呢?先来分析一下这些商圈:

社区:周一到周五午餐的消费主体基本上都不在,早餐可以,晚餐仅适合中餐、正餐和主题餐厅,不适合快餐,当然早餐看具体位点,晚餐看整体商圈商业氛围;

CBD:早餐被便利店瓜分过半,午餐只有一个小时的集中用餐时段,晚餐大部分回家用餐,加班的一般点外卖(经济型快餐为主),当然,具体的要看CBD等级和容量;

大中专院校:大多数的高校学生的消费水平都不高,配套的商业街仅满足日常小聚需求。注重的是性价比和新奇特的品类,刺激性的味道更吃香;

商超(包括城市综合体和商业步行街):这里要区分城市综合体等级,毕竟,在中高档的城市综合体里你是看不到兰州拉面和沙县小吃的。整体运营成本高,房租、人工、水电和营销费用等;内部不少品牌开店的目的并不是盈利,而是广告效应。

商业步行街的休闲逛街的人群确实不少,但竞争压力更大。一条街上有数十家的茶饮店已是常态,这里有多半是散客,休闲逛街属性为主。商业步行街以中档品牌小吃快餐为主,即食性小吃和茶饮对位点的要求更高。综合体内部以大中型品牌主题餐厅为主,当然有不少对等品牌的小店,注重的是综合体验和品牌力。初创或影响力小的品牌主要的目的是广告效应,风险性较大。

当然了,商圈通常不是单一存在的,都有主次区分,出发点还是受众群体的分布区域。